エネルギーの地産地活という発想。

仙台近郊で超臨界地熱発電の試み。

2017年2月、「超臨界地熱発電の候補地として仙台近郊カルデラが浮上」というニュースが報じられた。東北大学などのチームが、超臨界水を利用する「超臨界地熱発電」を構想していること。そして、仙台近郊にある白沢カルデラがその候補となっている、というもの。

東北大学・土屋範芳教授を訪ねる

このニュースのポイントは、次のようにまとめることができる。

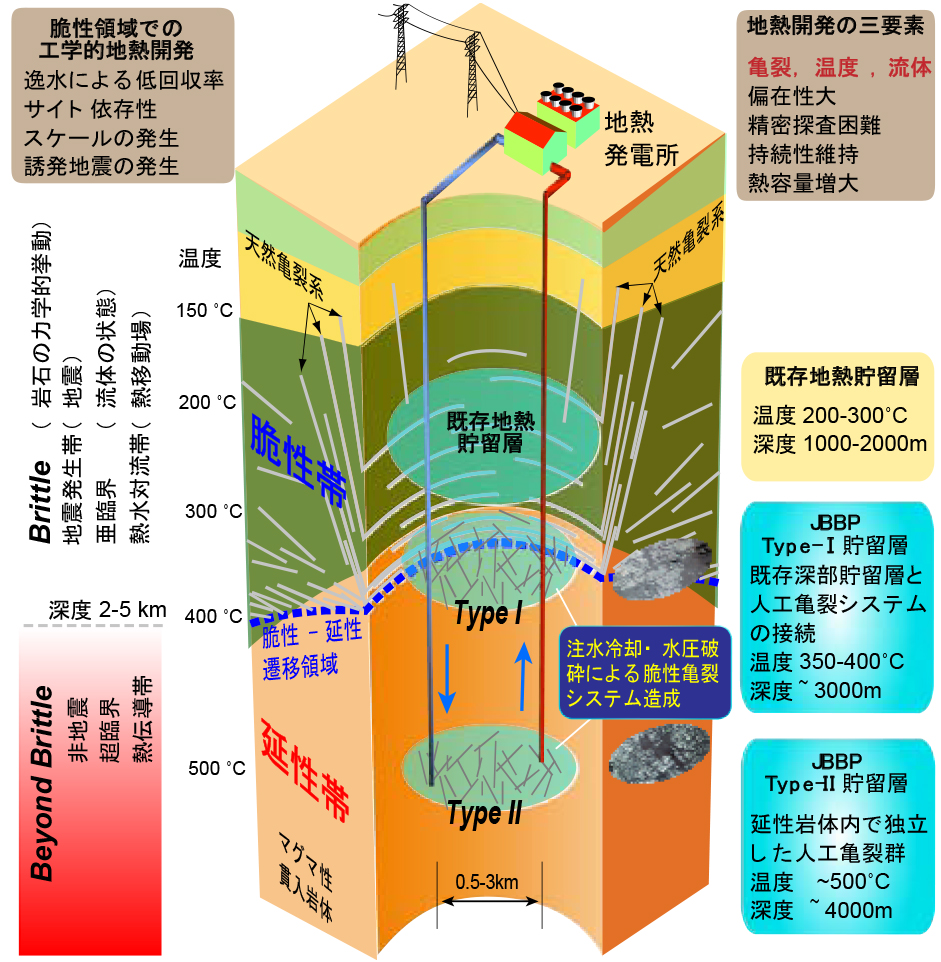

まず超臨界地熱発電とは、従来の地熱発電よりさらに深い地底にある超臨界水(超高温・高圧のため、液体でも気体でもない流体)を利用する発電方式で、井戸1本あたりの発電量は従来の地熱発電の約10倍とも言われる。超臨界水による地熱発電はまだ世界に前例がなく、もし実施となれば世界初の試みとなること。

そして、仙台市中心部から西にわずか10キロ程度のところに、かつて火山活動があったカルデラがあり、その地底にあると考えられる超臨界水を利用しようとする試みであること。

非常に刺激的なインパクトがある内容ではないかと思い、チームの中心メンバーの一人である東北大学大学院環境科学研究科の土屋範芳教授(地球工学)を訪ねて、話をうかがった。

土屋研究室では、2017年1月、高温高圧下の大陸地殻は透水性が極めて悪いという従来の仮説をくつがえす研究成果を発表した。つまり、超臨界水からなる地熱資源が従来予想以上に存在しうるということを世界で初めて明らかにした。

復興アクション、その先に見えてきたこと

土屋教授は、超臨界水を利用した地熱発電を実用化するという面を取り上げれば、華々しい先端技術ということになるが、そこが私たちの研究の眼目というわけではない、と話す。地質学、地球工学を基盤としたさまざまなテーマの研究と、各地でのフィールドワークを続けることによって、数多くの貴重な成果を積み重ねてきた中で、「先端研究を一途に進めるだけでは何か違う、それだけでは新たな東北はつくっていけないのではないか、というのが私たちの問題意識なんです」。土屋教授のまなざしは、東北という地域を見つめている。

東日本大震災は、地質研究者として非常にショックだったという。「どんな理解も及ばないものだった、何の予測もできなかった」というのが率直な気持ちだった。震災後は、研究室として復興に少しばかりでも役立てることはないかと、地質の専門的な視点から津波堆積物のデータ解析の研究を、ずっと続けてきた。

その数年間の研究の中で関心を寄せてきたのは、震災の被害を受けたこの東北地方のエネルギーということだった。土屋教授は「もとよりエネルギーは国策」と指摘する。震災前、原子力発電を強力にバックアップする方向だったエネルギー政策の中で、地熱発電に対する予算規模は年々縮小され、2011年3月時点では予算0だったという。しかし震災による東京電力福島第一原子力発電所の事故により、日本のエネルギーをめぐる状況は大きく変わった。「安全だ、効率がいい、安くできると言って推進していた原子力発電が、東北の人を苦しめている。そんな中でエネルギーに対する人々の気持ちも変わってきた」と土屋教授は感じている。

確かにエネルギーを取り巻く社会の動きと、人々の関心事が震災以降大きく変容している。蓄電池、燃料電池など、さまざまなテクノロジーがいっそう進化し、太陽光発電、地熱発電といった再生可能エネルギーも見直されてきた。2016年には電力自由化があった。多彩なエネルギーが広がってくるとともに「市民自身がそうしたさまざまなエネルギーを選択してもいいのではないか、できるのではないか、という意識が芽生えてきたのでは」と土屋教授は話す。

地熱は「熱」というエネルギー

「地熱というと、皆さんイメージするのは電気なんですよ」。確かに地熱発電は、地下を掘削して出てきた蒸気でタービンを回して電気をつくる。地上の設備は火力も原子力も地熱も基本的に変わりない。「しかし、発電は地熱の使い方のひとつにすぎない」。つまり、どういうことかというと「地熱とは文字通り、地球の熱。熱というエネルギーが地熱のいちばんの特性なんです。それは火力にも、原子力にもないことです」。熱をそのまま使うことができるのが、地熱の本来の特長だという。

地下の熱をほぼそのまま地上で使える。ただ遠くに送ることはできない。「電気はどこにでも行ける、どこにでも送れる。だから原子力発電所を東北につくっても、東京に送電して東京で電気を使える。しかし東北の熱は東京に持っていけない」と土屋教授。つまり地熱とはその地域のものである、ということ。

そういう視点で見てみると「東北は、地球の熱の大きなポテンシャルを持っている地域なんですよ。電気だけではない、熱をそのまま使う。いろいろな使い方がある」。

地中の熱と温度交換する

地熱の使い方の例題として、土屋研究室のある東北大学大学院環境科学研究科研究棟の空調の話をしてくれた。

「今日は雨模様ですごい湿気ですけど、この建物の中はさらっとしているのに気づきましたか。ここには実は地中熱というものが入っていて地中の熱で空調しているんです。仙台の地下はだいたい1年中14℃です。この地下の熱と熱交換する。仮に外気温30℃の空気を地中の14℃と温度交換すると冷房になります」。なるほど。冬場は、0℃の空気を14℃と温度交換し、ちょっとエネルギーを足して暖房にしているという。

基本設備は、50メートルほど穴を掘って地中熱を取り出して建物に入れるシステム。動力は太陽光で発電して電気で動かしている。それに加えて太陽光が機能しない曇りの日もあるので、最先端の蓄電池を使って蓄えている。「つまり、こういう地熱の使い方と再生可能エネルギー、最先端テクノロジー電池の組み合わせによって、建物の自然な空調を行っている。ひとつの参考例であり、地域における地熱の使い方のヒントになれば」と土屋教授。

いま、地中がほぼ14℃という話を聞いた。だいたい5mから下は、ほぼ14℃で一定しているそうだ。その次が40〜60℃の温泉が出てくる層で、これはだいたい地下100〜300mのライン。さらに従来の地熱発電が利用している地熱貯留層は温度200〜300℃、深さは1,000〜2,000m。「最後、私たちの研究で扱っている超臨界水の巨大なエネルギーは約400℃、地中3,000〜5,000mの世界。東北は地表近くの14℃から最深部の400℃まで全部のエネルギー資源を持っている。それぞれの地域で上手に使えないかというのが、私たちの思いです」。

仙台近郊に、大昔の火山の痕跡

さて冒頭に名前が示された「白沢カルデラ」とは、仙台市街の西側、泉区・青葉区・太白区にまたがる南北約20km、東西約18kmのエリアとされる。

青葉区上愛子白沢という地名がある、仙山線に「陸前白沢」駅がある、白沢五山という低い山の連なりがある、と言っても、白沢がわかる人は少ないかもしれれない。土屋教授によれば、白沢とか愛子というのは大昔の火山のど真ん中だという。さすがに蔵王山は2016年に噴火警戒レベル1が発表されるなどまぎれもなく活火山だが、白沢に火山のイメージはない。

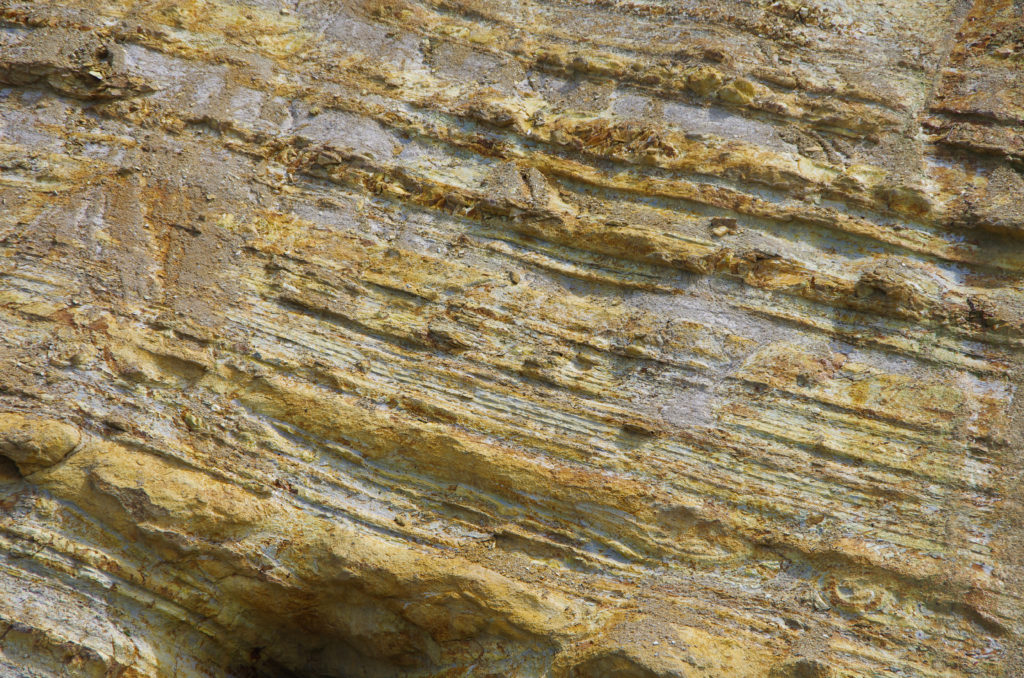

しかし地質研究者の間では、ずいぶん昔から知られた名前だという。東北大は明治40年に東北帝大として建学され、ほぼ直後に地質学科も開設された。白沢辺りはその当時から知られた存在なのだという。仙台近辺の800〜200万年前の地層が全国的に有名で、東北大を拠点としていろいろな人が研究してきた。白沢は仙台市街から近く、学生もよく実習に出かけるような身近な存在だった。

いま白沢が注目される理由とは

古くから知られたこの白沢カルデラについて、すでに地質調査、地球物理探査、地球化学探査など多くの調査が行われてきた。600〜800万年前に火山活動があり、地下ではまだマグマの供給が続いている。地震波調査によれば、深度3〜5kmに流体の存在する可能性が高い。つまり「超臨界水が存在する可能性」だ。

東北では、ほかに八甲田、八幡平、栗駒、蔵王、磐梯山などが、活火山地域として候補にあがっている。しかしこれらは国立公園、国定公園のエリアであり、新たな熱源の開発にあたっては、非常な困難が予想される。

その観点で白沢カルデラを見た場合、着目される理由がいくつかある。従来の地熱発電の熱源とは異なる深度に流体があると予測され、国立公園・国定公園問題、温泉、観光など既存の権益に抵触せず、自然環境と調和する発電所立地が可能となる地域であること。

地域コミュニティの熟成を目指して

さらに重要なのは、都市近郊であるということ。近年仙台市街のベッドタウンとして小中学校の生徒数が増えているような土地である。エネルギー消費地そのものであるということ。「従来、通常の地熱発電はほぼ山奥で行われていて、送電するのにお金がかかっていたが、ここは送電線網など大規模なインフラ投資を必要としない低開発コストが見込まれる地域」と土屋教授は指摘する。生産地と消費地がほとんど一体化している。土屋教授が目指しているのは、まさにこのことで「これがエネルギーの地産地消。地域で活用、地域が活性化するという意味で、私たちは地産地活と言っている」。

これからは、いよいよ掘削ポイントを定める調査、さらにパイロットボーリングという段階に進んでいく。2018年にだいたいの位置を定め、2020年代の早い段階でボーリング、その後ボーリングで得られたデータをさらに調査し、2030年にはパイロットプラントを建てようというのが、プロジェクトの計画だ。

技術的には、探査の難しさとともに超高温に耐えるチタン合金などの材料の開発など掘削の難しさがあるというが、しかしほんとうの課題は地域社会の中で、関係自治体、地域住民、開発業者、電気事業者などの合意形成をこれからどこまで熟成していけるかどうかだという。土屋教授たちの役割は、これまでの長い地道な研究と調査の成果を社会に還元していく方向づけをするところまでだ。最後まで道を拓いて案内してくれるわけではない。さまざまなチームが「エネルギーの地産地活」のテーマのもとに協調していけることを目指して。それが、たぶんこれからの指標なのだろう。

「これね、写ってるの、ぼくなんだよ」と言って見せてくれたのは写真家・阿部幹雄の「剥き出しの地球 南極大陸」。土屋教授は、2009〜2010年の第51次日本南極地域観測隊の夏隊セール・ロンダーネ地学調査隊長として参加した。そればかりか第31次夏隊、第35次夏隊にも参加しているので3回目だ。

「南極セール・ロンダーネ山地バルヘンにて。クレバスだらけのバード氷河を横断し、ようやく到達。地殻の水和現象を示す貴重な試料を発見し、いたくご満悦」な土屋隊長(写真:土屋教授提供/同行記者朝日新聞中山由美氏撮影)。