100年越しの映画の灯は消えず。

本宮映画劇場の奇跡と軌跡【後編】

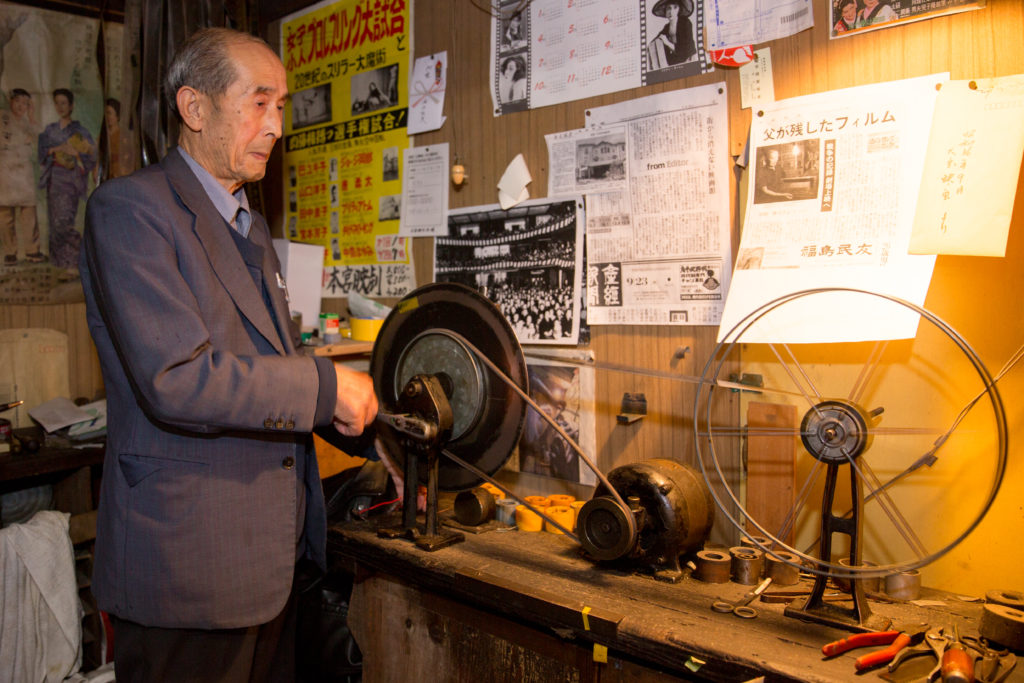

福島県本宮市で1914年に開館した本宮映画劇場。今年で103年目を迎えるこの劇場を、閉館してから50年以上もの間、守ってきた田村修司さん。御年81歳。

取材を進める中で、私たちはそんな田村さんが歩んできた人生に思いを馳せる瞬間が幾度となくあった。

ワクワクを抑えられないような表情で機材の説明をなさるとき。

正確に、慎重に映写機を操る手元を見たとき。

そして、どこか遠くを見るような目でかつての思い出を語るとき。

そこにあるさまざまな時間、通り過ぎた出来事についてもっと聞いてみたくなった。

さて、ここからはそんな田村さんのお話。

どうぞ前編をご覧になってからお読みください。

映画の灯はなぜ残ったか

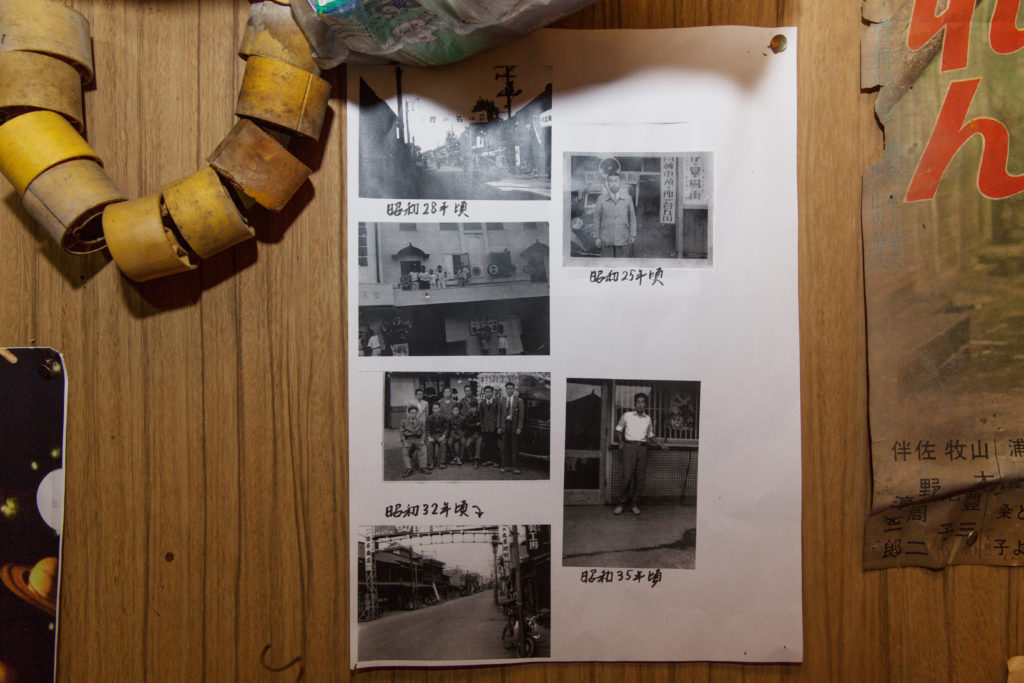

本宮映画劇場は地元の有志によって設立。当時は町の公民館的な役割も担っていた。その後、寅吉さんが単独の経営者となると、家族総出で運営にあたったという。

その中には幼い田村さんの姿も。移動映画館の手伝いに、チラシ配り。時には父とともに商談に参加することもあった。

劇場に生まれ、劇場で育ち、中学生になる頃には劇場運営のなんたるかを骨身に叩きこまれていたと考えると、これはものすごい英才教育だ。

だからか、昭和30年に父上が他界した時にも当たり前のように田村さんが劇場を引き継いだ。20歳だった。

しかし、折しも時代は映画からテレビへと娯楽の王道が移り変わろうとする過渡期。客足は思うように伸びず、ついに昭和38年、田村さんは閉館を決意する。

「とりあえず働いて借金を返して、定年したらまたやろうと思ってたの。母親に劇場を売って借金を返せと言われたけど、どうしても手放したくなかった」

トヨタのセールスマンになった田村さんは、わずか数年で負債を完済。田村さん曰く、「借金がなくなったから維持してこられた」とのこと。他の町の劇場が軒並み廃業して跡形もなく消えていったのにはこの辺りの事情があるらしい。

働きながらも、休日ごとの劇場の掃除や映写機のメンテは怠らず、来るべき日に備えていた田村さん。しかし、定年を迎えても再開のめどは立たず、いよいよ潮時かと思われた時だった。

「かかりつけの目の先生が、うちに子供の頃に来たことを覚えていて、もう一回観たいっていうの。だからそのために特別に上映会をすることになって、そしたら新聞だのテレビだのも来て、それからだ。たまに映画かけるようになったの」

また、ふらりと劇場を訪れた編集者の都築響一氏が、著作「独居老人スタイル」(筑摩書房)で田村さんを取り上げたことも契機となった。劇場を訪れた都築さんのために、秘蔵のピンク映画「よろめきマンボ」を上映してあげると、都築さんは「ここでこんなものが観られるなんて思わなかった」といたく感激したそうだ。

今では、噂が噂を呼び、日本中、果ては国外からも映画館マニアが訪れる聖地に。なんと、遠くはスイスからも見学者が訪れた。劇場を覗き込み、スマホで撮影する映画ファンたちの姿を自宅の特等席から眺めるのが田村さんの日課だ。

「70を過ぎてこんなに脚光を浴びるとは夢にも思わなかったよ」

そう語る田村さんは、まんざらでもなさそうに笑う。

ピンク映画“いい”場面コレクション誕生秘話

アウトサイダーアートをご存知だろうか。

定義はさまざまだが、そのひとつに正規の美術教育を受けていない人が生み出した芸術という意味がある。

一人暮らしの孤独な部屋でひたすら長大な物語を描き続けたヘンリー・ダーガーの「非現実の王国で」。

自宅の庭先に石を積み上げ、30年かけて作り上げたフェルディナン・シュヴァルの「シュヴァルの理想宮」。

誰に見せるともなく、自分の熱意の赴くまま手を動かす。アートのメインストリームからは外れていても、やむにやまれぬ衝動が作り出した唯一無二の作品。ある人はこれを、“生(き)の芸術”とも呼んだ。

田村さんがライフワークにしている、ピンク映画の“いい”場面だけを繋ぎ合わせたフィルムコレクションを見せていただいた時、このアウトサイダーアートが思い浮かんだ。

自宅に眠る膨大なピンク映画のフィルムからストリップシーン、ベッドシーン、入浴シーンなどを切り出し、これを繋ぎ合わせてオリジナルのフィルムを仕立てる。ピンク映画といえど、裸のシーンがあるのは1本に2、3回。それ以外はつまらないから観客は飽きてしまう。それを不憫に思い、いつしか始めたサービスが元だが、上映する場がなくなっても田村さんはフィルム制作を続けている。

「ラスト2分が大事なの」

独自の編集哲学も生まれた。

頭から終わりまで単調なシーンばかりではつまらない。最後にオチになるシーンを入れることで面白い作品になるのだそうだ。

作業にあたる田村さんの真剣な表情。ベストのシーンを見出そうと食い入るようにフィルムを見つめる。端から見たら、なんでそこまでと思う人もいるだろう。けど、これは田村さんの大切な“仕事”なのだ。誰かのマネではない、田村さんなりの映画の愛し方なのだと思う。

映画「ニュー・シネマ パラダイス」のラスト。主人公トトが、亡き恩人で映写技師アルフレードの遺したフィルムを見て涙する場面がある。

スクリーンに映し出されていたのはキスシーンばかりをつなぎ合わせた映像。トトが少年だった頃は検閲で見ることができなかったシーンを、アルフレードがこっそり集めて編集していたのだ。

まさにそれを地で行く田村さん。お気に入りは女湯シーンのシリーズ。だけど、まだ「これぞ!」という作品は出来上がっていないのだそうだ。

81歳の映画館主の見る夢は

田村さんの夢は「ギネスに載ること」。

そのために90歳までは現役の映写技師でい続けたいんだ、と話してくれた。

「世界に90を超えた映写技師はいないと思うの。その頃回せるのはきっと自分だけだと思うの」

その夢を聞いた時、この劇場は田村さんの“誇り”なんだと思った。

“誇り”だからこそ守って当然。“誇り”だからこそ、堂々と人に見せることもできる。

町の片隅で廃墟と噂されながらもひっそりと時を刻み続ける劇場で、虎視眈々と世界一を狙う田村さん。めちゃめちゃかっこいい。自分を貫く生き方って、たぶんこういうことなのだ。

私はそれまで誤解していた。

いろいろな思い出の詰まったこの劇場を維持していくことが田村さんの生き甲斐であり、楽しみなのだと。

でも間違っていた。もっと、ずっと先を見ていらっしゃった。

「そんなことよりも映画を見てもらいたいよ。5、6人相手に見せたってやっぱりつまらない。満員になるならいつでもかけるよ(笑)」

確かに過去の栄光にすがって、ノスタルジーに浸るなんて終わった劇場のやることだ。なんせ本宮映画劇場は終わっていない。田村さんがいる限り“現役”なのだ。

100年続く劇場の館主らしい、清々しい宣言だと思った。

もし持ち主が田村さんじゃなかったら、おそらくここはとっくの昔になくなっていただろう。ましてや、町の持ち物かなんかになって、資料館然とした正しさを植え付けられなくて本当に良かった。薄暗がりに潜む、映画館らしい妖しさ、猥雑さ。ここには今もそれがある。そのうちのいくばくかは田村さんの執念であり、使命感であり、そして愛なのだと思う。

願わくば、ギネスに載った暁にはどうかここで盛大に「ピンク映画いい場面コレクション」を披露してほしい。

選りすぐりのマル秘映像を見ながら、満員の観客がスクリーンに拍手喝采を贈るところを想像する。それを映写室の小窓から眺める田村さんは、きっと素晴らしくいい顔をしているに違いない。