100年越しの映画の灯は消えず。

本宮映画劇場の奇跡と軌跡【前編】

初めて名前を聞いたのは、確か映画通のデザイナーさんと話していた時だったように思う。すでに通常営業はしていないその劇場は、築100年にもなる建物がそのまま残っていて、今でもごくたまにイベント上映が行われているとか。

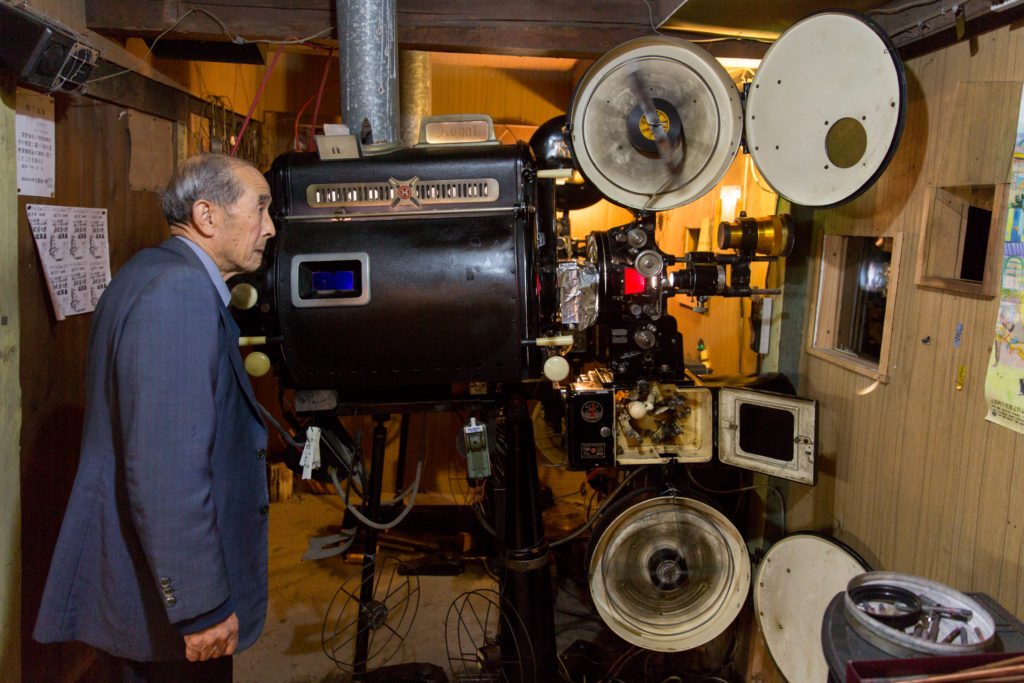

早速検索してヒットした画像を見て俄然興味が湧いた。コンクリ剥き出しの床、年代物の映画のポスター、そして映写機の前で微笑む老紳士。なんだこの『ニュー・シネマ・パラダイス』な世界は! いつか実物を見てみたいと思いながら、機会を逃し続けて数年。ついに訪れることができた。

本宮映画劇場。

福島県本宮市で、1914年(大正3年)に開館。ちなみに1914年といえば第一次世界大戦が勃発した年である。

幻のカーボン式映写機が現役で稼動する

JR本宮駅近く、大通りを1本入った路地裏にその建物はあった。ピンクの外壁に堂々たる3階建て。ごく普通の住宅街の中にあってはなかなかに異彩を放っている。きっと開業当時はこの一帯のランドマーク的な存在だったに違いない。

ロビーで出迎えてくださったのは館主の田村修司さん。革ジャン姿がなんとも粋だが、取材に訪れた前日に誕生日を迎えられ、御年81歳になられたそう。1963年(昭和38年)に休館した後も50年以上にわたって劇場を守り続けてきた。

「それじゃ、映写室見せるから」

挨拶もそこそこに映画館の心臓部へと案内された。細長い6畳ほどの空間には古い映画のチラシやフィルムが山積み。田村さんの背後を見ると巨大な機械が2台並んでいる。昭和30年代に作られたというカーボン式の映写機だ。「カーボン?」となんだか要領を得ない私たちのために田村さんは丁寧に使い方を説明してくれた。

「こういうことなの。フィルムをセットして、ここに向かいあわせで炭素棒をセットする。これが燃えるときの光で映写するの。機械自体は京橋(東京国立近代美術館フィルムセンターのこと)なんかにもあるけど、現役で動くのは日本でここだけだよ」

1本のカーボンの燃焼時間は約7分。これを上映中は絶やすことなく燃やさねばならない。加えて、昔は1本の映画につき7、8巻ほどのフィルムを順番に切り替えながら上映しており、1巻が終わると2巻目をセットしたもう1台の映写機で続きを上映。その隙に3巻目をセット、カーボンも交換…と、めちゃくちゃアクロバティックな作業をしていたそう。さらに田村さんの場合は、チケットを売ったりお客さんの案内をしたり、フロアの仕事も一人でしていたというから驚く。

デジタル全盛の現代では考えられない手間だけれど、この手間こそを田村さんは今なお愛しているのだと思う。その証拠に、映写機は黒光りするほどに磨き上げられ、埃ひとつも付いていなかった。

1,000人が熱狂した在りし日の劇場の記憶

そんなことを考えていたら1枚のモノクロ写真が目に入った。客席を埋め尽くす人、人、人。老若男女が入り混じり、まさに「満員御礼」の様相だ。

「それは終戦すぐの頃。昔は3階まで桟敷席があってさ。椅子はなくて座布団でぎゅうぎゅう詰めに座るから1000人は入ったよ」

そんなに大勢の人が一斉に笑ったり泣いたり、スクリーンに釘付けになっているところを想像する。人いきれが充満し、緊張と興奮に支配された空間。お客さんたちの後ろ姿を映写室から眺める田村さんはどんな気持ちだったんだろう。

「ここはもともとは映画館というより芝居小屋で大衆演劇なんかをを見せたりしてたの。それこそ、梅沢富美男のお父さん(梅沢清)も巡業でやってきたりね」

そう言って客席に連れて行ってくれた。茶色の天鵞絨が貼られた木製の椅子、壁に貼られた映画のポスターやのぼり。半世紀もの時代を超えてここにあることが不思議になるほど「そのまんま」。一段高いところからは、銀幕のスターが客席を見下ろしていた。

「ほとんどは死んでるね」

あっけらかんと言う田村さん。なんというか時代の流れは容赦がない。でも、だからこそその輝かしい一瞬を焼き付けるフィルムは特別で崇高なのだ。フィルムの中では彼・彼女たちは確実に「生き続けている」。

カラーテレビが普及するのと時を同じくして、映画はどんどん娯楽の王道から外れていった。本宮映画劇場でも通常の興行では成り立たず、浪曲やプロレス、マジックなど、ありとあらゆる催しを行ったという。さらに夜間は「大人の映画」と称してピンク映画を上映。時には舞台でストリップも。

「そんな映画ばっかやってるから町の評判は最悪で。いろいろ悪口言われたりもしたんだよ。でも、そんな人に限って夜の営業の時に変装して来てんの。こっちは顔知ってんだっつの!」

そんな話に爆笑しながら、エロにかける当時の人々の執念を清々しく思う。なんだかんだと技術は発達したけれど、私たちはずいぶん窮屈な世界で生きている。

消えずに残った映画の灯

「今日は特別に回すから。観ててみな」

そう言って、映写室に颯爽と消えた田村さん。どこに座ろうか悩んだ末、最前列のど真ん中をチョイス。舞台上の蛍光灯が消え、上映開始を告げるブザーが「ヴー!」と鳴る。

取材スタッフしかいないのに、律儀に「本番」を再現してくださった。もしかしたら田村さんにとっても上映前の儀式なのかもしれない。

一瞬の闇の後、スクリーンに映像が映し出された。

こ、これは! 小津安二郎監督の遺作『秋刀魚の味』!(の予告編) 1962年の公開だから劇場が閉館する間際にかかっていた映像ということになる。ビデオでは観たことがあったけれども、まさかここで再会するとは。思わぬ邂逅に興奮を通り越して涙ぐみそうになる。岩下志麻、美人だ…。

映写機と同じく年代物の真空管アンプからは、音声に混じってチリチリというノイズ。

画面の明るさが微妙に変化するのもカーボン式だからなのだろうか。初体験だから比べようもないけれども、やはり一般的なフィルム(光源がランプタイプ)やデジタルとは違う“味”があるように思う。

スクリーンを見つめながら、映写室の小窓から覗いているだろう、田村さんの真剣な表情を思い浮かべる。

間に合った。

唐突にそう思った。

3分ほどの上映が終了し、映写室から出てきた田村さんに「感動しました!」と告げる。田村さんも「音が違うでしょ。木造建築だから」と誇らしげ。

いやいや、音だけじゃないよ、素晴らしいのは。この空間が、この場所がこうしてあることこそ賞賛されるべきことなんだよ。そしてそれをひとりで守ってきた田村さんが一番素晴らしいよ。

胸がいっぱいでご本人には言えなかったからここに書いておく。

「昔はどこの町にも映画館があった。若松(会津若松市)になんて10軒もあったよ。多分、福島県の中でも一番お客さん入ったんじゃねえかな」

そう田村さんは教えてくれたけれど、今、私の住む町に映画館は1軒もない。テレビのせい、レンタルのせい、それもそうだろうけど、やっぱり人のせいだと思う。人が住まない家がどんどん朽ちていくように、人が必要としなくなったものは姿を消していく。

ではなぜ本宮映画劇場は残ったのか。

それは田村さんが必要としたから。閉館しても電気代を払い続け、フィルムに風を当て、映写機のメンテを続けてきた。

一体何のために?

いつか再びお客さんを迎え入れる、その日のために。

(後編では、田村さんと本宮映画劇場の関係に迫ります。乞うご期待!)